央广网北京7月11日消息 中国之声特别策划《关键抉择》,沿着中央全面深化改革领导小组和中央全面深化改革委员会历次会议勾勒的深改之路,记录新时代改革开放的波澜壮阔。11日推出第三篇《人民至上,生命至上》。

习:坚持以人民为中心的发展思想,无论面临多大挑战和压力,无论付出多大牺牲和代价,这一点都始终不渝,毫不动摇。人民至上,生命至上,保护人民生命安全和身体健康,我们可以不惜一切代价。

7月8日一早,江苏盐城东台市丰新村卫生室医生吴冬梅就上门为村民吴友荣复诊。两个月前,突发胸痛、呼吸困难的吴友荣在东台市安丰中心卫生院检查后被发现存在心肌梗死的风险。安丰中心卫生院副院长周梁国回忆,当时自己第一时间就在东台市远程会诊中心申请了“即时会诊”,通过一键转诊,20多分钟,120就将患者送到人民医院的手术室。

这场急速救援之所以可以完成,得益于东台市着力构建的“数字医共体”。东台市卫生健康委主任崔海介绍,为了打破医疗机构之间的围墙,他们建设了覆盖全市范围的网络心电、集中审方、智慧急救等“十大中心”,东台市6个农村区域中心、18个镇卫生院、341个村卫生室被纳入了“一张医疗网”。

崔海表示,以往基层医生的诊断水平相对于三级医院等大医院有所不足,即便有检查设备也往往因为医疗水平的不足难以发挥作用。现在通过一体化医疗服务的提升,弥补了上述问题。他说,“只要把设备配起来,统一读片,在人民医院这种龙头医院读不了的,马上可以连线上海、南京的专家或者专业科室。核心就是打开围墙,三级医院把这个围墙全部打开,想方设法给基层赋能。”

推动大病重病在本省就能解决,一般的病在市县解决,头疼脑热在乡镇、村里解决,一直是深化医改的重要目标。多年来,我国着力提升地市和县级医疗水平,增强基层医疗服务能力,截至目前,全国超75%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力达到基本标准。

2014年,万小英刚刚成为福建省三明市沙县医院院长时,当地让老百姓能够在家门口“看好病”的探索还在寻找方向。彼时,三明医改已进入第三年。万小英回忆,作为走在医改前列的山区小城,三明曾面临着最难的就医矛盾,增长过快的药价让“未富先老”的三明遭遇了医保基金被击穿的风险。

万小英说,三明医改最初的改革诉求是以堵住浪费为中心,第一板斧就是砍向药的;随后他们给自己订立目标,以治病为中心,避免大处方、大检查。

“我记得市里面每月都看报表”,万小英回忆,在她到岗仅仅三个月,他就接到了三明医改领导小组的电话,询问她医院门诊次均费用为何处于全市最高,作为一个新兵,她当时感受到很大压力。

解决虚高的药品和耗材价格,让医疗价格回归价值本身是三明医改最初的目标。三明实行带量采购,斩断医药流通灰色利益链;通过药品耗材零加成政策,堵住院内的大处方、大检查;改革薪酬体系,实行院长和医生目标年薪制,推进县域内医共体合作,一系列改革措施层层递进,一条条切实可行的医改举措趟出了路。现在已经成为三明市沙县总医院党委书记的万小英说,通过改革,一个共识加快形成,那就是医生要回归看病角色,药品要回归治病功能,医院要回归公益属性。

万小英解释,在开启县域医共体的探索明确了“以人民为中心”的导向后,他们会定期向基层派驻医生进行巡诊等服务,目标是让百姓在自己的家门口就能看上县级的专家。同时,医院的服务模式从被动变为主动出击。“对于生病的人,我们希望治疗好的效果能够不断延续,出院以后我们还会对他进行持续回访”,万小英说,“同时,对于健康人群,也是通过体检、防未病等方式提前开展健康服务”。

2016年2月23日,中央全面深化改革领导小组第二十一次会议听取了福建省三明市关于深化医药卫生体制改革情况汇报,三明医改经验从小城走向全国。以医药为切入口、医保为引擎、医疗机构为载体的“三医联动”,是“三明模式”的核心路径,更成为全国复制推广的纲要,三明经验在各地落地生根、开花结果。

如果说赋能基层才能真正解决群众“看病难”,那么医药集采则是破解群众“看病贵”的关键一环,也是深化医改的重要目标。药品和高值医用耗材集采的解决方案必须率先突破。2018年至2019年,中央全面深化改革委员会会议先后审议通过《国家组织药品集中采购试点方案》《关于治理高值医用耗材的改革方案》。国家组织高值医用耗材联合采购办公室副主任高雪还记得,在高值医用耗材领域,当年他们把冠脉支架确定为必须要啃下的第一块“硬骨头”。

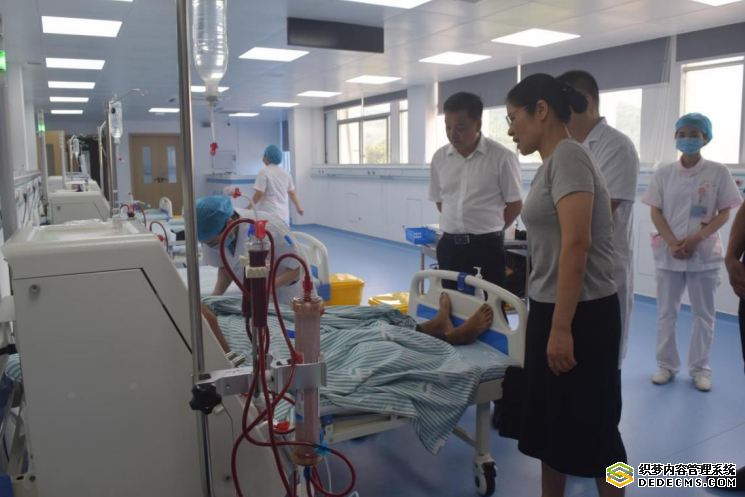

高雪认为,通过集采,患者得病之后需要治疗,只需要更少的花费。比如曾经售价达到13000元的支架,纳入集采后只需要花费700元至800元;原来单价达到40000元至70000元的人工关节,现在只需要7000元至8000元。

“以往大爷大娘腿脚不方便,应该做手术,但是他们嫌贵就不做了,现在可以做了,用的比原来省70%~80%”,高雪描述其中的变化:“老百姓看得见、牙口更好,也能走路了,吃啥都香了,还增加运动了。”

实行常态化、制度化的集采解决的不仅是“一粒药”“一个心脏冠脉支架”“一颗烤瓷牙”的价格合理问题,也是我国步入医改深水区的关键一步。作为采购“国家队”的一员,高雪坦言,最难的不只是突破企业价格防线,还需要让医院、百姓都接受改革带来的变化。

高雪回忆,有患者面对降价的心脏冠脉支架表示不信任,强调自己就要使用“13000元的支架”。但事实上当时市场内大部分支架产品都中标纳入了集采。高雪和同事不断向患者解释,原先卖13000元的心脏冠脉支架存在价格虚高,而通过集采压出水分,产品价格回归价值本源。

针对患者所担忧的集采药品、耗材的质量问题,高雪表示,目前集采中选的药品和耗材都纳入到国家药品监督管理局重点监管范围,“医保部门也建立了国家组织医用耗材的追溯、登记系统,面向全国医疗机构收集关节等耗材的采购数据,通过对生产流通、使用和手术病案这些信息进行分析,对集采药品的质量进行持续监管,同时对于一些不履行协议、产品存在质量问题的企业,医保部门会采取取消中选资格纳入信用评价等措施,从而保障集采中标产品质优价宜”。

数据显示,自2018年以来,我国累计开展九批药品国家集中带量采购,共纳入374个品种,平均降价超50%。通过高值医用耗材集中带量采购,人工晶体、运动医学、血液透析等九大类高值医用耗材均实现大幅降价。

而在解决“看病贵”的问题上,一个特殊群体的利益从未被忽视,那就是罕见病患者。

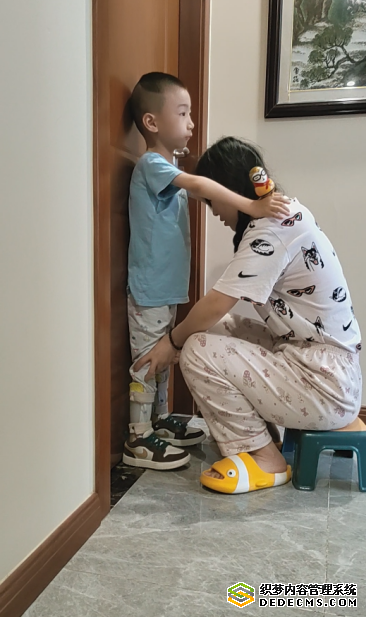

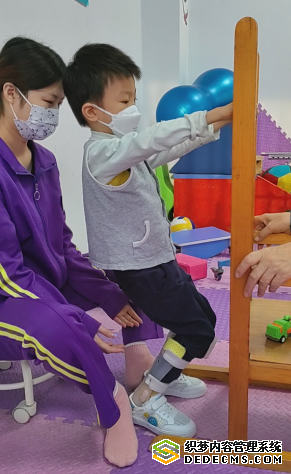

家住山东济南的小石头今年六岁半,距离他确诊脊髓性肌萎缩症SMA已经过去五年多时间,小石头的爸爸马恒祥至今还记得拿到基因检测诊断的那一天。医生说,这种罕见病会让孩子的肌肉一点点无力萎缩。最初,医生判断孩子可能活不过两岁。

2019年初,SMA治疗药物“诺西那生钠”注射液获批,给小石头带来了改善运动功能的希望,但一针高达69.97万元的“救命药”对于一个普通家庭而言,又是一个太昂贵的希望。同年11月26日,中央全面深化改革委员会第十一次会议审议通过《关于深化我国医疗保障制度改革的意见》,明确要“立足基金承受能力,适应群众基本医疗需求、临床技术进步,调整优化医保目录,将临床价值高、经济性评价优良的药品、诊疗项目、医用耗材纳入医保支付范围”“健全医保目录动态调整机制,完善医保准入谈判制度”。

2021年底,在经过国家医保多轮谈判后,70万元一针的诺西那生钠以3.3万元每针的价格进入新版医保目录。马恒祥坦言,在最初谈判进行时,他们从没有想过这个药品能够大幅降价进入医保目录,这成为罕见病孩子和他们背后的家庭最大的希望。

今年已经是小石头用上医保药的第三年了。作为罕见病患儿的家长,马恒祥也一直关心罕见病药物医保谈判的进展。在他看来,罕见病药物纳入医疗保障体系已经实现从零开始的更多探索,进程越来越快,纳入的范围越来越广。

世界卫生组织将罕见病定义为患病人数占总人口不到0.1%的疾病或病变。诊断难、用药难、药价高,是罕见病患者面临的“三道坎”。面对这道世界性难题,我国不断探索罕见病防治诊疗工作的“中国方案”,尤其在罕见病用药的可及性和可负担性方面着力突破。截至目前,现行医保目录针对不同罕见病病种已经纳入超过80种治疗药品,未来有望为我国两千多万名罕见病患者带来更多福音。

截至目前,我国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团都已经制定了学习借鉴三明经验实施方案;13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心建设项目落地实施,让“大病不出省”成为可能;通过全面推开紧密型县域医共体建设、试点推进紧密型城市医疗集团建设,基层一体化、连续性医疗服务能力明显提升,县域内常见病、多发病就诊率达到90%以上;全民医保制度不断健全,医保药品目录实现常态化动态调整,罕见病药物、儿童用药、创新医疗器械加快注册上市。

2019年7月24日,中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《区域医疗中心建设试点工作方案》;

2020年9月1日,中央全面深化改革委员会第十五次会议审议通过了《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》

2021年2月19日,中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过了《关于推动公立医院高质量发展的意见》;

2021年5月21日,中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过了《深化医疗服务价格改革试点方案》;

2022年9月6日,中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》;

中国之声特别策划《关键抉择》,沿着中央全面深化改革领导小组和中央全面深化改革委员会历次会议勾勒的深改之路,记录新时代改革开放的波澜壮阔。11日推出第三篇《人民至上,生命至上》。